La commission

Relations internationales

Série sur les commissions sectorielles

(épisode 4)

Une commission avec de grandes ambitions… sur le papier

Entre affichage et réalité, la commission des relations internationales du Département de la Vienne illustre à merveille les paradoxes d’une droite plus soucieuse de vitrine que d’action. Retour sur un fonctionnement où la solidarité s’affiche davantage qu’elle ne se construit.

Les relations internationales ne font pas partie des missions des conseils départementaux.

Pourtant, dans la Vienne, une telle commission existe encore — gardée comme une relique d’un autre temps, héritée de l’ère Monory, davantage pour la vitrine que pour l’action.

Elle a officiellement pour missions de :

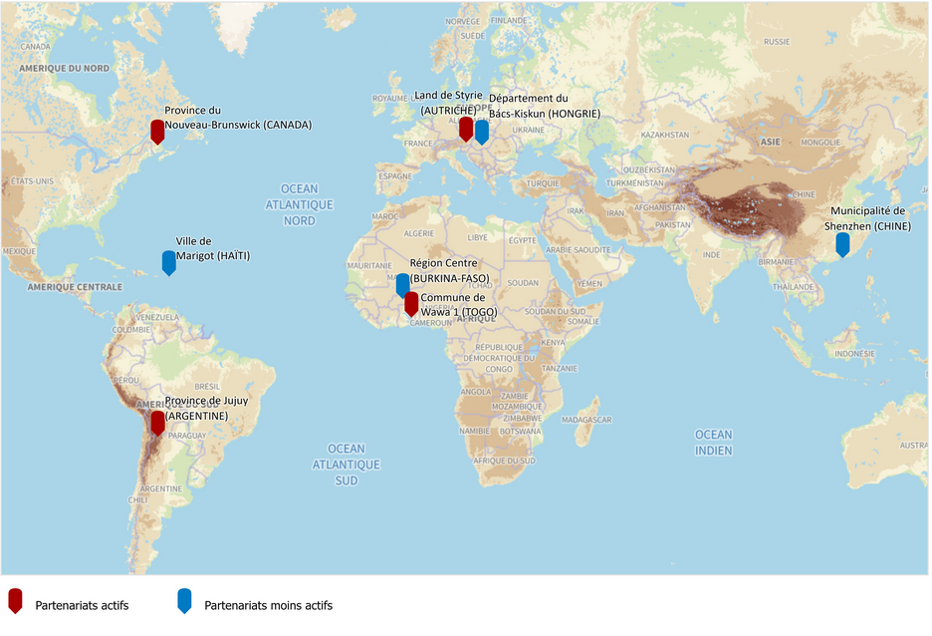

- soutenir des actions de coopération solidaire et partenariale (jumelages avec le Burkina Faso, projets associatifs internationaux) ;

- favoriser le renforcement d’une conscience européenne et internationale (échanges scolaires pour les collégien·nes, mobilité universitaire via le dispositif Campus Mouv’ 86) ;

- valoriser le département à l’international et développer ses compétences via des échanges d’expériences et de bonnes pratiques.

À mon arrivée au conseil départemental, j’ai voulu croire en cette ouverture : un espace d’échanges, d’amitié entre les peuples, de solidarité entre collectivités territoriales. Mes compétences linguistiques et mon expérience professionnelle à l’international m’ont motivée à m’y investir.

Sur le papier, tout était prometteur…

Théoriquement, un espace d’échanges et de solidarité, pensé pour valoriser les compétences et les idées de chacun·e.

Une commission peu attractive

Cependant, la commission peine à susciter l’intérêt. Rares sont les élu·es qui s’y sont inscrit·es, ce qui reflète déjà un certain désintérêt pour ses missions.

Nous ne sommes donc que cinq membres. Il a fallu modifier le règlement intérieur du conseil départemental pour permettre à cette commission d’exister avec un effectif aussi réduit — ce qui en dit long sur son attractivité réelle. Ce manque d’attrait n’est pas sans conséquence : il renforce le peu de dynamique de la commission et explique en grande partie pourquoi j’ai moi-même demandé au Président de la quitter… sans succès.

Peu d’inscrit·es, peu de dynamique : la commission tourne au ralenti.

Des dysfonctionnements bien installés

Si les réunions se tiennent sans encombre et s’achèvent rapidement, la commission connaît de nombreux dysfonctionnements : certaines réunions sont annulées sans que les membres en soient prévenu·es, les décisions sont souvent arrêtées à l’avance — puis parfois modifiées sans aucun débat —, et il n’est pas rare que les élu·es découvrent les missions à l’étranger ou les visites de délégations… via les réseaux sociaux ou au détour d’une délibération remboursant les frais de déplacement des délégations.

Pour illustration : j’avais reçu une invitation pour un déjeuner officiel programmé le 23 juillet 2022, dans un restaurant à Chasseneuil-du-Poitou, avec le président du Département, les membres de la commission et le gouverneur de la province de Jujuy, Argentine. Surprise ! Au dernier moment, j’en ai été exclue, sans explication.

Autre exemple : le 4 septembre 2025, le nouveau gouverneur de Jujuy est venu signer une convention prolongeant le projet FICOL (Facilité de financement des collectivités territoriales) avec le département. Il a été invité à visiter le centre d’incendie et de secours mixte de Saint-Eloi, à Poitiers. Il est regrettable que je n’aie pas été informée de cette visite officielle, alors même que je suis élue du canton concerné, membre du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne et de la commission relations internationales.

Et puis, pour couronner le tout, le 250ᵉ anniversaire de l’arrivée des Acadiens dans le Poitou a surtout illustré une constance remarquable : celle de changer d’avis à chaque réunion. Il était prévu d’ériger un monument sur un terrain appartenant au département à l’intersection de la RD3 et de la RD9, à Archigny. À chaque réunion, le projet changeait : mini-phare en bois, peinture du réservoir du château d’eau d’Archigny aux couleurs du drapeau de l’Acadie, etc. Chaque décision était prise par la présidente, probablement guidée par les services du département, mais jamais par ses autres membres. À chaque commission, nous étions mis·es devant le fait accompli.

Le projet final ? Une dalle au sol peu visible, accompagnée de trois mâts auxquels sont accrochés des drapeaux.

Les symboles changent, le manque de méthode reste.

Ce qui fonctionne

Il faut aussi reconnaître ce qui marche : deux projets FICOL fonctionnent (province de Jujuy en Argentine et commune de Wawa 1 au Togo).

Les services du département portent l’essentiel du travail opérationnel, avec sérieux et engagement.

Ces partenariats permettent de partager des pratiques de terrain et d’encourager des démarches utiles — à condition qu’ils ne deviennent pas davantage une vitrine politique que des outils de solidarité.

Un impact local difficile à mesurer

Malgré ces projets internationaux, il reste difficile de mesurer l’apport concret pour les habitant·es de la Vienne.

À part l’aide aux échanges scolaires pour les collégien·nes, peu d’actions ont un effet tangible sur la vie locale.

Le dispositif Campus Mouv’ 86, qui soutenait la mobilité universitaire, a d’ailleurs été supprimé en 2025.

Quelques projets à l’étranger ne suffisent pas à masquer le manque d’efficacité locale

Redonner un rôle concret aux élu·es

Pour que la commission remplisse réellement sa mission, il faudrait, par exemple :

- organiser des réunions régulières et pleinement informatives — idéalement quand la présidente et les services sont effectivement présents et qu’on n’apprend pas l’annulation par hasard ;

- garantir la transparence sur les projets et visites internationales — quitte à ce que les élu·es ne les découvrent pas sur les réseaux sociaux ;

- impliquer les élu·es dans toutes les étapes des décisions, pour que leurs compétences et leurs propositions soient valorisées, et non ignorées au profit de changements unilatéraux à chaque réunion.

Le rôle des élu·es n’est pas d’assister, mais de participer.

Pour des échanges solidaires et réciproques

Les services du département mènent un travail sérieux et constant pour faire vivre les partenariats à l’étranger, notamment à travers les projets FICOL.

Pour que ces liens prennent tout leur sens, il faut sortir d’une logique descendante.

La solidarité internationale doit reposer sur l’échange d’expériences, la réciprocité et le respect des collectivités partenaires.

Elle doit continuer à favoriser la mobilité internationale et les échanges éducatifs avec réciprocité, notamment pour celles et ceux qui n’en ont pas les moyens.

La commission gagnerait à coordonner l’ensemble des initiatives internationales menées par les autres commissions thématiques — qu’il s’agisse du social, de la culture, du handicap ou de la jeunesse —, et à valoriser le travail des agent·es et des associations qui font vivre ces liens au quotidien.

L’ouverture au monde ne doit pas servir à se mettre en scène, mais à grandir ensemble.

La coopération internationale ne se réduit pas à des inaugurations symboliques.

Une commission internationale devrait coordonner et informer… pas juste faire joli sur les réseaux sociaux.